Ювелирное искусство Великого Новгорода

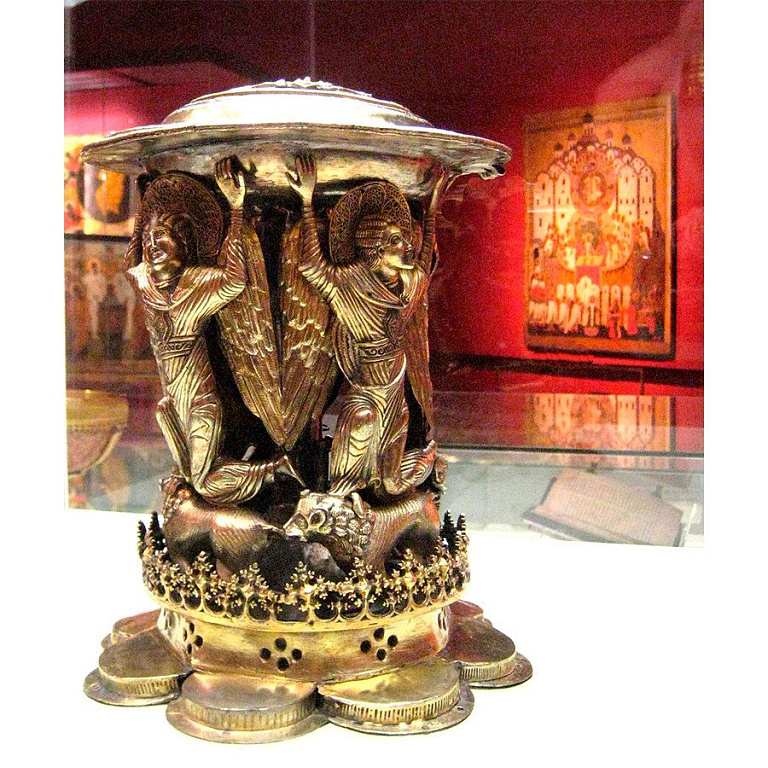

Панагиар (фрагмент) из Софийского собора, 1435 год. Новгород. Мастер Иван

Панагиар (фрагмент) из Софийского собора, 1435 год. Новгород. Мастер Иван

В сердце Древней Руси, на берегах Волхова, процветал особый художественный мир, где шедевры ювелирного искусства играли большую роль в жизни общества. Искусствовед и историк Анастасия Мартынова, погрузившись в сокровищницу ювелирной мастерской Великого Новгорода, раскрывает перед нами захватывающую историю ювелирных изделий древнего Новгорода, рассказывая о значении украшений, которые отражали богатство культуры и верования наших предков.

Фото и изображения предоставлены экспертом-историком Анастасией Мартыновой из личного научного архива и открытых источников. Материалы не используются в коммерческих целях и публикуются только с образовательно-просветительской и научной целью.

Великий Новгород, занимая ключевое положение на торговых путях «из варяг в греки», стал колыбелью развития ювелирного искусства, уникального, вобравшего славянские, скандинавские и византийские традиции. Расцвет ремесла пришелся на XI–XV века, когда местные мастера достигли непревзойденного мастерства в обработке драгоценных металлов, создавая как культовые предметы, так и светские украшения.

История ювелирного искусства Великого Новгорода

Традиции изготовления украшений

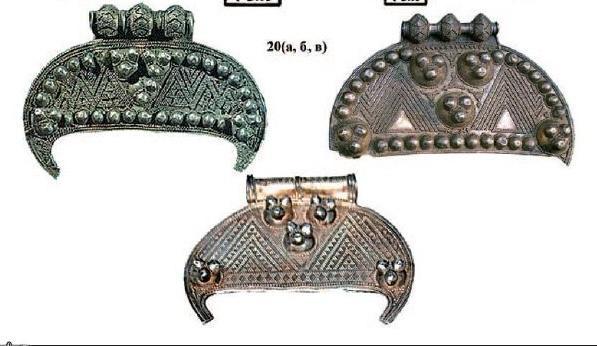

Ювелирный Новгород сформировался к IX веку и достиг пика к XII столетию. Мастера виртуозно владели сложными техниками:

- Скань (филигрань) – ажурные узоры из золотой или серебряной проволоки, напаянные на основу. Уже в 1329 году по заказу архиепископа Моисея был создан потир из яшмы в сканной оправе.

- Зернь – украшение поверхности мельчайшими металлическими шариками, сочетающееся со сканью (например, в городищенских серьгах XI–XII вв.).

- Перегородчатая эмаль – заполнение ячеек цветной стекловидной массой, заимствованное у византийцев.

Особенностью новгородской школы была тесная связь с религиозной, духовной жизнью. Помимо личных украшений (серег, барм, подвесок), мастера создавали церковную утварь: оклады Евангелий, сионы (хранилища для просфор), потиры, оклады икон. Археологические находки подтверждают существование десятков мастерских, специализировавшихся на медных, бронзовых и серебряных изделиях. Во все концы Руси расходились великолепные произведения серебряников, владевших разнообразными техническими приёмами.

Влияние скандинавских и византийских мастеров

Скандинавское влияние (X–XI вв.) проявилось через:

- Орнаментальные мотивы: геометрические узоры и амулеты (например, подвески с символом «молота Тора»);

- Техники: чернение металла и линейно-геометрический стиль, основанный на зерни. Эти элементы прослеживаются в кладах Гнездова и Владимирских курганов.

Византийское влияние было доминирующим в церковном искусстве:

- Секреты перегородчатой эмали и сложные формы сосудов (кратиры) перенимались новгородскими мастерами-ювелирами.

- Иконографические мотивы: чеканные изображения святых на окладах, растительные орнаменты. Пример – кратиры работы мастеров Братила-Флор и Коста-Константина, повторявшие византийские прототипы.

Новгородские кратиры, сохранившиеся с древних времен, являются уникальными образцами, памятниками древнерусского причастного искусства. Их величественный размер и форма, восходящая к античным ритуальным сосудам, выделяют их на фоне других древнерусских литургических предметов. Согласно преданиям, вид такой формы чаши, упомянутой в легендах, использовалась во время Тайной вечери, когда впервые состоялось Причастие.

Форма кратиров, сложная и многогранная, представлена в плане двумя наложенными крест-накрест квадрифолиями. На гладких выступах, расширяющихся к верху чаши, изображены в рельефе Иисус Христос, Богородица, апостол Петр и святые (на кратире Косты – Анастасия, на чаше Братилы – Варвара).

Между изображениями на чашах расположены флористические узоры и пальметты. Великолепное украшение с мелкой пластикой! Две крупные, вертикально прикрепленные ручки, украшенные цветами и отростками, напоминающими виноградные гроздья, дополняют композицию. На широком венце, по поддону и на днище размещены, в глубоком рельефе, евхаристические надписи, а также имена дарителей и молитвы мастеров. Венчик поддона украшает бафт из чеканных костей. Аналогичные формы чаш встречаются в византийском искусстве VI – XII веков. Стиль изображений и орнаменты характерны для византийского искусства конца XI – первой трети XII века. Декор ручек, например, изображения птиц, отражает влияние древнерусского искусства XII века. Кратиры, благодаря подписям мастеров на днищах, получили названия «кратир Косты-Константина» и «кратир Братилы-Флора». На сосудах также присутствуют надписи с новозаветными текстами, именами святых и дарителей, а также молитвы мастеров.

Торговые связи, включая Готский двор с церковью св. Олафа (XII в.), обеспечивали постоянный культурный обмен. При этом новгородцы не копировали чужие образцы, а создавали синтетический стиль, обогащённый местными эстетическими принципами.

Шедевры из металла и камня

Собрание Новгородского музея-заповедника, одно из богатейших в России, демонстрирует эволюцию ювелирного искусства:

Церковная утварь:

Изделие |

Период |

Особенности |

Сионы Софийского собора |

XII в.

|

Чеканка, филигранный орнамент |

Панагиар Ивана |

1435 г.

|

Резьба, эмаль, сапфиры |

Потир XVII в. |

XVII в. |

Скань, инкрустация самоцветами |

Панагиар – драгоценный сосуд, в котором священная просфора, освященная в честь Богородицы, выносилась во время торжественного обряда панагии. Это включало в себя братскую трапезу, во время которой просфора употреблялась. Панагиар с просфорой, поднимаемый высоко, сопровождался песнопениями монахов, и переносился из храма в трапезную монастыря. Часть просфоры вкушали до трапезы, а другую – после. Обряд панагии, распространённый в Византии, совершался как в монастырях, так и в крупных храмах. На Руси, однако, он был преимущественно монастырским обрядом, в приходских церквях панагиары практически не применялись. Одним из наиболее известных сохранившихся панагиаров является объект из новгородского Софийского собора. В праздничные дни, он использовался для переноса священной просфоры из собора в покои архиепископа для совершения обряда. Его заказал владыка Евфимий II. Этот тип панагиара часто называют «столовой», так как он представлял собой две большие кованые тарели, замкнутые на высоком фигурном основании с восьмилепестковым поддоном. Почти идентичную копию этого панагиара представляет экспонат Оружейной палаты, поступивший из московского Успенского собора. Возможно, он был заказан по приказу патриарха Никона. По данным И. А. Бовровницкой, эти два панагиара – единственные сохранившиеся русские соборные панагиары.

Личные украшения:

- Городищенские серьги (XI–XII вв.): изделие с ажурной сканью с зернью, символизирующее древо жизни

Светские предметы:

- Драгоценная посуда и ларцы XVII–XVIII вв., сочетавшие скань, эмаль и басму (тиснение)

Художественные особенности:

- Устойчивые сочетания оттенков эмалей (бирюза, пурпур, белый);

- Пространные надписи вязью на окладах Евангелия.

Ювелирное искусство Великого Новгорода – уникальный сплав культурных традиций, подкреплённый мастерством местных ремесленников. Пережив монгольское нашествие без разрушений, Новгород сохранил традиции ювелирного искусства, создав школу, чьи изделия повлияли на развитие декоративно-прикладного искусства всей Руси. Современные музейные коллекции, включая «Золотую кладовую», свидетельствуют: новгородские мастера не только усвоили лучшие техники соседей, но и придали им самобытное звучание.

«Золотая кладовая Великого Новгорода 1 часть» (видео: Экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу)

«Золотая кладовая Великого Новгорода 2 часть» (видео: Творческая Лаборатория)

Интересные статьи о Великом Новгороде: Новгородский кремль, Новгородские былины, а также Боевые места Новгородской земли.

Подписывайтесь на наш Тg-канал Журнал ТотДом: https://t.me/journal_totdom.

Рекомендуем

График изменения цен на квартиры за 1м2

Подробнее